Repenser les usages pour des étés sans surchauffe

Vagues de chaleur, crues, infrastructures inadaptées, bâtiments mal conçus : adapter nos bâtiments n’est plus une question d’avenir mais de présent. Quelles pistes d’action pour s’adapter et avoir des étés sans surchauffe ?

Pourquoi cette question est-elle aujourd’hui un enjeu central ?

Valérie Masson-Delmotte : Depuis 1850, nous avons gagné +1,36 °C en moyenne, et les années records du passé sont désormais la norme. En 2050, même si on respecte les engagements actuels, on se dirige vers +2 °C au niveau mondial et +2,7 °C pour la France. À la clé : cinq fois plus de vagues de chaleur qu’à la fin du XXe siècle, jusqu’à cent nuits tropicales par an sur le littoral méditerranéen, et une intensification des extrêmes hydrologiques.

Christine Leconte : Et pourtant, on continue d’ignorer cette réalité dans nos politiques de logement, d’aménagement, de rénovation. L’habitabilité d’été fait encore l’objet d’une lecture technico-réglementaire. Il n’existe pas de stratégie globale et on applique des standards sans lien avec les spécificités des territoires. Ce n’est pas vivable.

« Les records de chaleur du passé sont désormais la norme. »

Valérie Masson-DelmotteClimatologue, directrice de recherche au CEA et membre du Haut Conseil pour le Climat

Des bâtiments inhabitables, c’est pour demain ?

V.M-D. : D’ores et déjà, des zones sont quasiment inhabitables. Pas seulement en raison de la température, mais à cause des tensions croissantes sur l’eau, de la fréquence des incendies, des crues, du retrait-gonflement des sols argileux. Des territoires entiers devront repenser leurs usages, leurs réseaux, aménager les bâtis, tropicaliser les équipements, envisager des relocalisations. Et il ne faudrait pas oublier les impacts délétères sur la santé, en particulier pour ceux qui vivent dans des logements précaires ou des structures confinées : EHPAD, prisons, écoles…

Comment mieux construire et rénover pour avoir des étés sans surchauffe ?

C.L. : Nous pouvons faire en sorte que le bâtiment soit un amortisseur du climat et non un amplificateur. Nous savons concevoir des bâtiments traversants bien orientés et ventilés, des protections solaires, des doubles toitures… Bon nombre de traditions vernaculaires devraient être revalorisées : petites fenêtres des mas provençaux, murs en terre crue ou en paille. En réhabilitation, c’est plus complexe : chaque construction appelle une solution sur mesure. Mais les savoir-faire et les matériaux sont là.

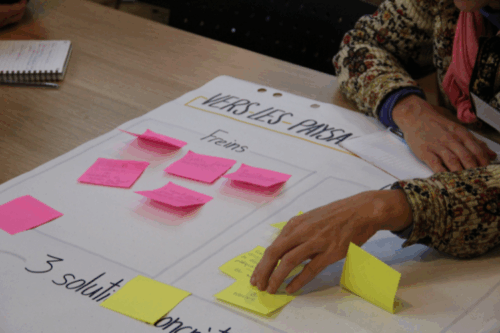

Quels leviers politiques pour aller plus vite ?

C.L. : Sortir de la logique du monogeste et de l’aide aveugle ! Il ne s’agit pas de renoncer à l’aide publique. Plutôt de ne plus voir les subventions comme des dépenses « pansements », mais comme des investissements dans les solutions et les filières pour faire face aux crises. Il faut aussi affronter les inégalités sociales : tout le monde n’a pas les mêmes moyens d’adaptation, et certains territoires ou types d’habitat deviennent déjà invivables l’été. Il faut anticiper et créer des refuges climatiques.

V.M-D. : Le Haut Conseil pour le Climat le martèle : le plan national d’adaptation est trop lent et trop peu soutenu. Il faudrait intégrer systématiquement un « petit surcoût d’adaptation » dans tous les projets financés, un effort marginal mais fondamental pour éviter la maladaptation. Car ce qu’on croit efficace dans un contexte peut s’avérer désastreux dans un autre.

« Nous pouvons faire en sorte que le bâtiment soit un amortisseur du climat. »

Christine LeconteArchitecte et directrice de l’école d’Architecture Paris-Belleville

Quelles priorités pour agir dès maintenant ?

V.M-D. : Il faut partager les connaissances, lutter contre la désinformation, relier les faits au vécu. On ne pourra pas décider collectivement si on ne s’accorde pas sur la réalité. Et ensuite, oui, il faut délibérer : quels territoires protéger ? Comment mutualiser les risques ? Comment reconstruire plus résilient qu’avant ? Ces choix doivent être faits rapidement, sans faire l’impasse sur les stratégies d’atténuation qui restent prioritaires.

C.L. : Je suis convaincue que ça passe aussi par une autre culture de l’architecture. Il faut sortir de l’architecture d’image pour retrouver celle de l’usage, de l’expérience corporelle du lieu. La formation des architectes de demain intègre déjà ce changement de paradigme. Mais il faut aussi un cap politique, une ambition à la hauteur de l’enjeu.