Les paysages de la sobriété

Comment la sobriété contribue-t-elle à la préservation des valeurs paysagères et à la mise en œuvre de la transition énergétique ? Le point avec Barbara Nicoloso, directrice de l’association Virage Énergie, et Alain Freytet, paysagiste.

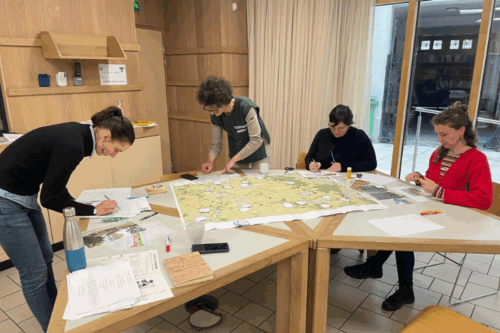

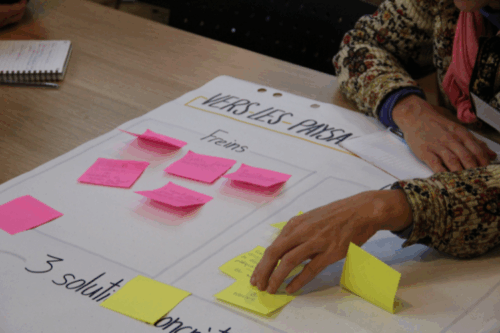

Barbara Nicoloso, de l’association Virage Énergie, accompagne les collectivités dans la réalisation de « plan de paysage par la transition énergétique » , une démarche initiée par l’ADEME et le ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature.

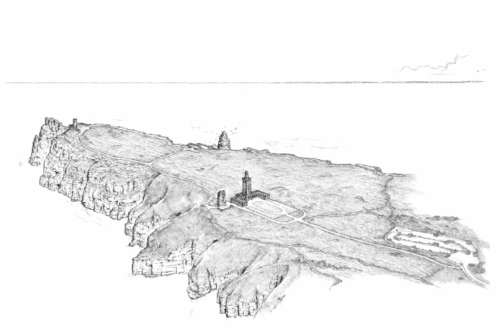

Alain Freytet, est paysagiste, lauréat, avec le Conservatoire du littoral, du Grand Prix National du paysage 2024 pour ses aménagements sobres du Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel.

Comment les projets de paysage peuvent-ils s’inscrire dans une démarche de sobriété ?

Barbara Nicoloso : La sobriété est indispensable à l’atteinte de nos objectifs climatiques. Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit une réduction de 50% de notre consommation d’énergie finale en 2050 par rapport à celle de 2012. Pour y parvenir, nous devrons faire des efforts, individuellement et collectivement. Les plans de paysage de la transition énergétique ont le mérite de favoriser une approche par projet de territoire, où la transition énergétique s’inscrit dans une réflexion globale et à une échelle locale. Mais pour l’instant, les enjeux de sobriété restent dans l’angle mort des débats sur le développement des énergies renouvelables.

Alain Freytet : La sobriété est nécessaire à toutes les étapes d’un projet de paysage. Dès le départ, au moment de la reconnaissance sur le terrain, des ateliers partagés permettent de valoriser l’existant avant de vouloir le modifier. Je demande d’abord aux gens ce qu’ils aiment avant de les interroger sur ce qu’ils veulent. Le travail consiste ensuite à enlever plutôt qu’à ajouter. Je procède par soustraction : moins d’objets, plus de paysage. Cette démarche de sobriété est un moteur formidable : les projets sont moins coûteux, mais aussi plus harmonieux. Pour le projet du cap Frehel, nous avons supprimé le bâtiment du restaurant, reculé le parking, et laissé la lande reconquérir d’elle-même la terre débitumée et décompactée. La végétalisation spontanée, sans apport d’engrais ni de graines extérieures, a été un succès pour la biodiversité et la beauté du site rendu à la promenade et à la contemplation.

« La sobriété est nécessaire à toutes les étapes d’un projet de paysage. »

Alain FreytetPaysagiste

Comment la transition énergétique invite-elle à repenser notre relation à l’espace et au paysage ?

B. N. : Nous devons apprendre à reconnaître les paysages de l’ébriété, ceux qui génèrent de nouveaux besoins, une surconsommation constante. Je pense à l’étalement urbain et ses zones pavillonnaires ou commerciales, mais aussi aux matériaux qui nous entourent et exigent une dépense énergétique colossale : bitume, béton, verre… Ces paysages-là interrogent notre relation à l’énergie et peuvent conduire à rendre désirables des paysages de la sobriété. Nous avons pris l’habitude de ne plus voir les infrastructures énergétiques : les sites de productions nucléaires ou fossiles sont éloignés des consommateurs. Les énergies renouvelables relocalisent la production énergétique et la rende visible. Un nouvel imaginaire est nécessaire pour que les territoires produisent leur propre énergie dans un paysage de qualité. Enfin, nous devons nous projeter dans l’avenir : tenir compte de la multiplication des aléas climatiques mais aussi de l’impact de nos choix. Sommes-nous prêts à relancer l’extraction minière pour produire des batteries made in France ? Sur ces sujets là aussi, la sobriété doit prévaloir.

A. F. : Les énergies renouvelables sont une absolue nécessité. Mais le choix de leur implantation ne peut être laissé aux seuls opérateurs. Il peut être souhaitable de rehausser un paysage avec un parc éolien, ou de protéger des vignes avec des ombrières photovoltaïques, mais tout est une question d’échelle. Là aussi la sobriété doit être de mise : pas d’éoliennes de 200 mètres à côté d’une colline de 100 m, pas de centrale photovoltaïque industrielle d’une centaine d’hectares, sans arbres ni haies. La bonne échelle des installations est celle d’une exploitation agricole, et la bonne échelle des projets celle des communautés de communes, capables de penser le territoire et de développer un plan de paysage par la transition énergétique.

« Un nouvel imaginaire est nécessaire pour que les territoires produisent leur propre énergie dans un paysage de qualité. »

Barbara NicolosoDirectrice de Virage Énergie